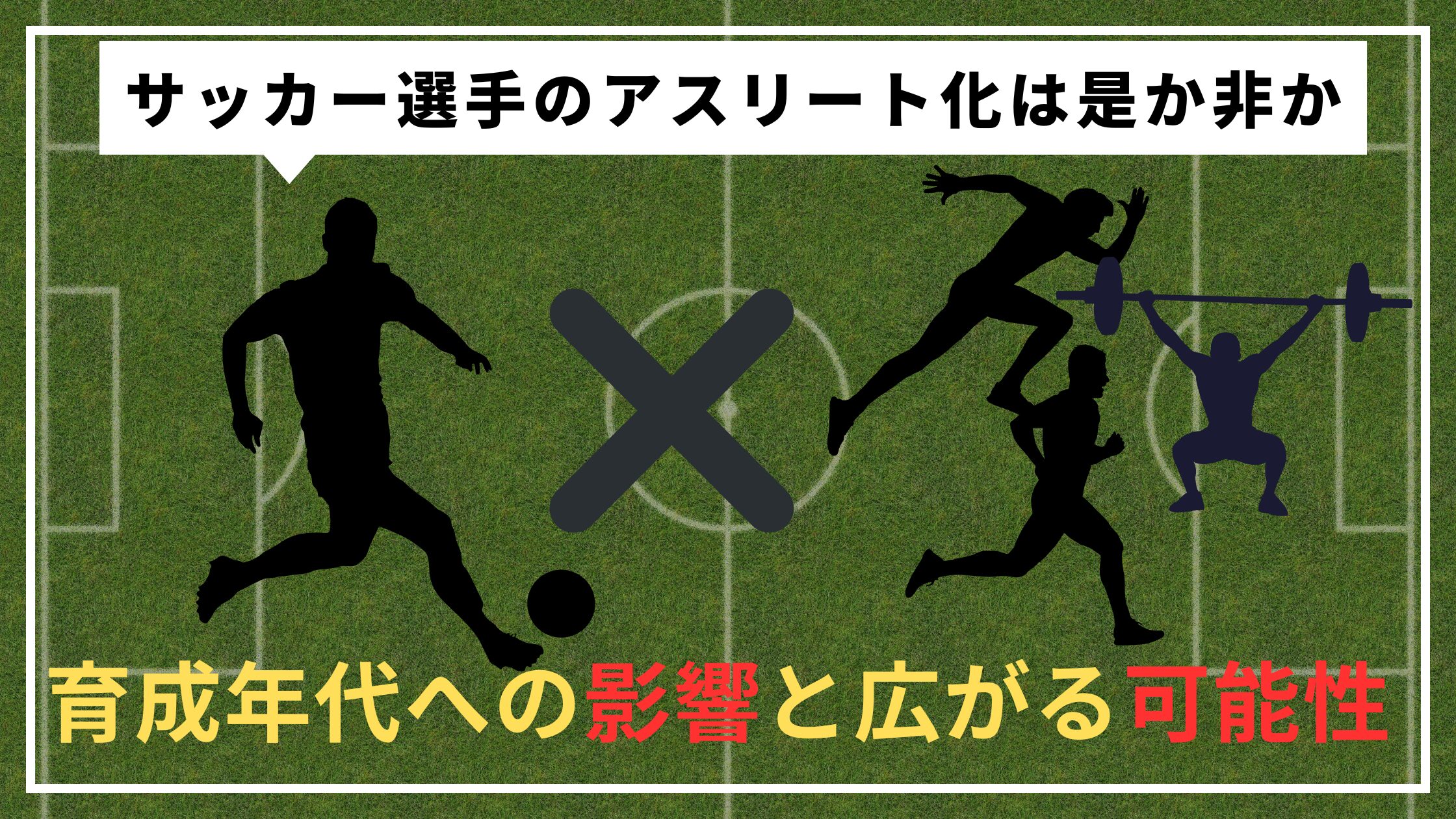

世界のサッカーは、今や“アスリート化”の波の中にあります。

高インテンシティ・高強度をベースに、走力・スピード・フィジカル能力を極限まで求めるスタイルが主流となり、イングランド・プレミアリーグがその潮流を牽引しています。

確かに、世界で勝つためにアスリート化は避けられない道です。

その一方で「技術はどうなるのか?」「ファンタジスタは消えてしまうのか?」という懸念も存在します。

10年間プロの現場で戦ってきた僕が、アスリート化の良い点・課題・未来の可能性について深掘りします。

プレミアリーグが牽引する「高強度サッカー」

今のサッカー界は、間違いなくプレミアリーグが時代をリードしています。

- 時間と空間の消失:ボールを持てる時間は1秒にも満たない場面が増加。

- フィジカル要素の増大:ぶつかり合い、スプリント、空中戦など“身体能力”の比重が急上昇。

- 走力とスピードの二重要求:単なるスプリント回数の多さだけでなく、最高速度そのものの高さも必須に。

これにより、技術だけで魅せるファンタジスタ的な選手は、試合で持ち味を発揮する時間が激減しています。

現代サッカーが求める理想の選手像

現代のトップレベルでは、単にボール扱いが上手いだけでは生き残れません。

求められるのは**「技術 × アスリート能力」**の融合です。

- 圧倒的なスプリントスピード

- 素早いターン能力

- 高いジャンプ力

- 接触プレーで負けない体幹の強さ

つまり「サッカーが上手い+陸上選手のような能力を併せ持つ」ことが、新時代のスタンダードになっています。

育成年代に落とし込むべきか?

「世界で勝つためにはアスリート化は必須」という意見は理解できます。

しかし、育成年代にそのまま落とし込むことには慎重であるべきです。

理由は2つ。

- 成長段階での過度な負荷は怪我や燃え尽き症候群を招く

- “楽しさ”や“創造性”が失われる危険性がある

特にサッカーの本質である“遊び心”や“ひらめき”は、ボールを持つ時間が短くなるほど削られてしまいます。

指導現場に広がる「アスリート偏重」の危うさ

現場の指導者の中には、「アスリート化しない選手=勝てない選手」という価値観が強まっています。

結果として起きるのが、技術型の選手=悪という風潮。

- 例:ファンタジスタ型の選手が戦術から外される

- 例:全員攻撃・全員守備の名のもとに、個性が均一化

これは将来、日本サッカーの多様性を失わせる大きなリスクです。

アスリート化と創造性、両立の道はある

提案するのは、「段階的なアスリート化」です。

- 小学生年代:ボールタッチや創造的プレーを最優先

- 中学年代:基礎体力やスプリント能力を強化

- 高校年代以降:戦術理解とフィジカルを融合

年齢ごとに優先順位を変えることで、世界基準の強度と、日本らしい創造性の共存が可能になります。

アスリート化がもたらす最大のメリットについて

努力の文化が育成年代に浸透

現代の育成現場では、筋力トレーニングや食事管理など、アスリートとしての自己管理能力を育成年代から身につけさせるチームが増えています。

この習慣は、ただのフィジカルトレーニングではなく「努力の仕方」を学ぶ場でもあります。

高強度トレーニングが基礎技術を底上げ

日頃のトレーニングから高強度で切磋琢磨できる環境が育成年代で増えてきている。

その筆頭格として青森山田高校があげられます。

時間もスペースもない状況でプレーすることにより、

- ファーストタッチの精度

- 判断スピード

- ボールの置き所の正確さ

が自然と磨かれます。

強度の高い環境で鍛えられた選手は、たとえファンタジスタ的な華麗さを持たなくても、確実に世界基準のプレーの質が向上します。

ファンタジスタは絶滅危惧種か?

かつて観客を魅了した、ファンタジスタ型の選手は、現代のトップオブトップから姿を消しつつあります。

僕の感覚では、リオネル・メッシが最後の象徴的存在かと感じています。

ただし、ウィングやサイドハーフといったポジションには、今も一対一で勝負できる余白が残っています。

ここでは「ファンタジスタ的な要素」を持つ選手が依然として価値を発揮しており、現代版ファンタジスタとも言えるポジションが生まれています。

昔と今の大きな違い

昔は、努力や自己管理を特別に意識しなくても、ボールに触れる時間が多いだけで自然に魅力的なプレーをする選手がいました。

しかし現代は、それだけでは戦えません。

インテンシティ(強度)を求められている時代になった。

アスリート化によってプロを目指せる子供が多様化するメリットもある。

- 小学校2〜3年生から始めた選手でも

- 適性ポジションと出会い

- フィジカル面で突出できれば

プロや海外で活躍する可能性は十分にあります。

技術とフィジカルのバランスをどう取るか

育成年代ではフィジカル特化に偏りすぎることには疑問を持っています。

技術の習得は依然として最優先課題であり、そのうえでフィジカルや戦術理解を積み上げるべきです。

ただし、アスリート化が広がった現代では「技術だけで試合に出られる時代」ではなくなりました。

技術+アスリート能力を持たない選手は、生き残るのが難しくなっています。

アスリート化は日本サッカーの未来を広げる

最終的に、アスリート化は多くの選手にチャンスを広げる流れだと考えています。

- 遅くサッカーを始めた選手でも成長ルートがある

- 努力と自己管理の文化が浸透する

- 世界基準のフィジカルを持つ選手が増える

そしてもし、この流れの中で再びファンタジーあふれる選手が現れれば、サッカー界は新たな黄金期を迎えるでしょう。

保護者や指導者への提案

アスリート化はトレンドですが、子どもに合った方法を選ぶことが重要です。

- 無理な押し付けは避ける

- 技術練習とのバランスを取る

- 長期的視点で育成方針を決める

最終的にサッカーは、どんなに良い指導方法があっても子供が考え行動したことには勝てない。

まとめ

サッカー選手のアスリート化は、時代の必然です。

ただし、育成年代においてそれが技術や創造性を犠牲にするものであってはなりません。

世界を取るためのフィジカル、そして観客を魅了する技術──その両立こそが、日本サッカーが次のステージへ進む鍵だと考えます。

コメント