こんにちは!いちゃりばです。

今回は、小学生・中学生・高校生のサッカー選手や、その親御さんに向けて

**「サッカー選手に多い怪我」と「どうやって予防すべきか」**を解説します。

実は僕自身、サッカーを通して

- 足首の捻挫

- グロインペイン症候群

- 膝の怪我(内側靭帯)

- 肉離れ

と散々怪我を経験してきました。

だからこそ、あなたやあなたのお子さんに、同じ後悔をしてほしくないんです。

この記事を読めば、どの怪我が多く、何に注意し、どう予防すべきかが分かります。

ぜひ最後まで読んでいってください。

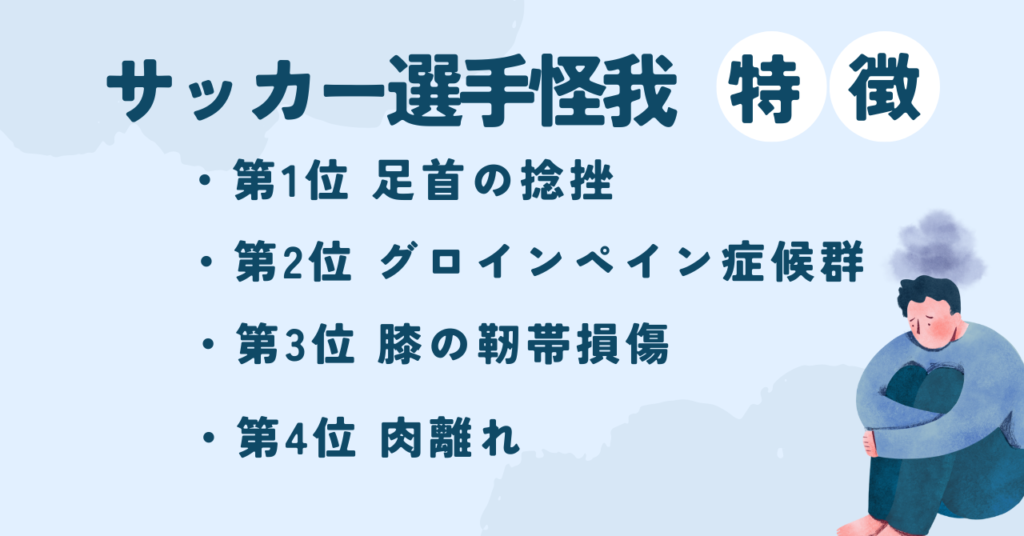

【結論】サッカー選手に多い怪我ランキング

少年

サッカー選手って結局どんな怪我が多いの?

いちゃりば

紹介するで。ワイの実体験をデータをもとに紹介するで。

「結局サッカーでどんな怪我が多いの?」

「どうやって防げるの?」

というところだと思います。

ズバリ、僕の経験・周囲の選手を見ても圧倒的に多いのはこの4つ。

第1位 足首の捻挫

- サッカーは接触プレーが多いので、小学生からプロまで必ずと言っていいほどやります。

- 小学生は柔軟性が高いから大きな怪我に繋がりにくいですが、そのまま練習を続けると体の使い方が崩れ、

👉 結果、股関節や恥骨周り(グロインペイン症候群)に繋がります。

第2位 グロインペイン症候群(鼠径部痛症候群)

- 股関節や恥骨の周りが慢性的に痛い。

- くしゃみで響いたり、寝返りが痛くて夜中に目が覚めたり…

- 「メンタルを病む選手」が多いのがここ。

医者でもなかなか分からず、精神的にやられます。 - グロインペインについては別記事で書いています。

第3位 膝の靭帯損傷(前十字・内側側副靭帯)

- 特にデュエル(玉際)で頑張る選手、責任感の強いキャプテン気質の選手がやりやすい。

- 一度やると長期離脱は必至。リハビリは地獄です。

第4位 肉離れ

- 高校・プロ世代に多い。

- 疲労が溜まっているとき、スピード自慢の選手がやりやすい。

- 完治までの目安が比較的分かりやすい分、まだマシ。

【対策】怪我を防ぐためにできること

ここからは「具体的にどうしたらいいの?」に答えていきます。

① とにかく柔軟性

- サッカーは体幹(お尻・内転筋・腸腰筋)を酷使するスポーツ。

- 股割りが全く開かない選手、ストレッチを軽視する選手は要注意。

- 特に腸腰筋・内転筋・臀部のストレッチは必須です。

👉 【おすすめ動画】

② 動的ストレッチと静的ストレッチを分ける

- 練習や試合前は「動的ストレッチ(ラジオ体操のように動かしながら)」。

- 終わった後は「静的ストレッチ(3分以上同じポーズでじっくり)」。

👉 これを習慣化するだけで、怪我は本当に減ります。

③ ヨガを取り入れよう

- ヨガと聞くと女性のリラックス法と思うかもですが、

- サッカー選手には理想的な体幹を鍛えつつ深く伸ばす動きが多い。

- 本当にキツいです。でもその分効果は抜群。

👉

④ 足首・膝周りの補強トレーニング

- 足首周りをチューブで鍛える。

- 膝周りはスクワットやランジだけでなく、細かい筋肉を鍛える運動を。

👉

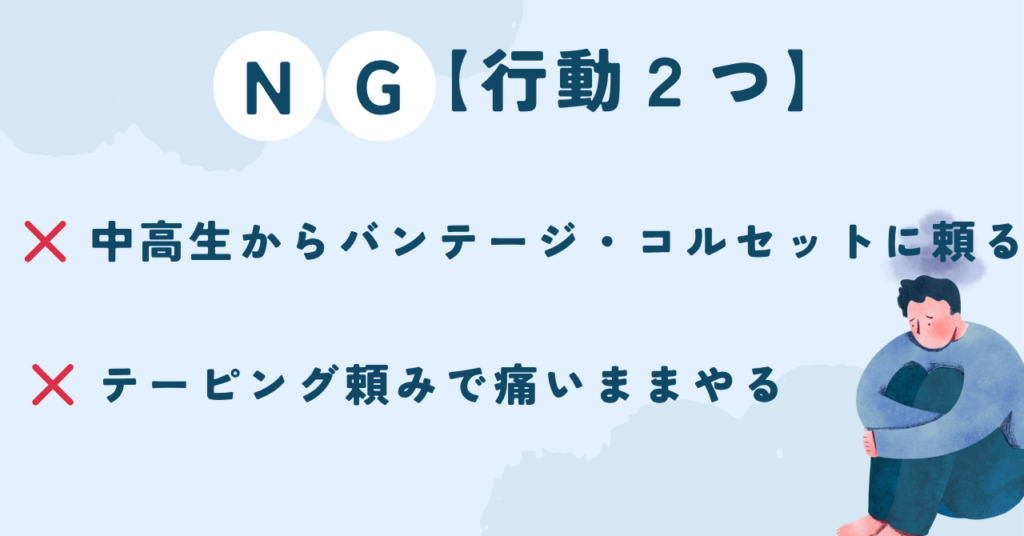

⚠️ やってはいけないこと

❌ 中高生からバンテージ・コルセットに頼る

- これをすると筋肉が支えるべきところをバンテージ・コルセットがやるようになり、どんどん筋肉が弱くなる。

- 必要なのは「自分の筋肉で支える体」。

若いうちは絶対これを目指してください。

❌ テーピング頼みで痛いままやる

- 痛いなら休んでください。

- 無理して悪化させる方が、将来の選手生命に響きます。

✅ 親御さんに絶対伝えたい|スポーツ保険に入りましょう

サッカーをするなら怪我は確率論的に絶対起こります。

- 保険に入っていないと毎回の接骨院代が全額自己負担。

- 月1000円前後の保険に入るだけで、1回1200円の通院保障や手術費用もカバー。

👉

お子さんを安心してプレーさせるために、必ず加入してください。

🎁 最後に|これを読んだあなたへ

サッカーを全力で楽しむためには、怪我と向き合うことは避けられません。

ただし、正しくケアすれば必ず怪我は減るし、パフォーマンスは上がります。

私自身、

「もっと早くこの知識があれば良かった」

と何度も後悔しました。

ぜひ今日から、

- 柔軟性アップ

- 動的&静的ストレッチ

- ヨガ・補強トレーニング

を家族みんなで楽しみながら取り入れてみてください。

親御さんもぜひ一緒にやってみてください。

健康にもなりますし、親子のコミュニケーションにも最高です

コメント